오픽 시험을 준비하기로 마음을 먹을 필요도 없었다. 애들은 항상 물었다.

오픽 시험 왜 따로 스크립트 안 외우냐며 도대체 시험장에서 무엇을 하는지 물었다.

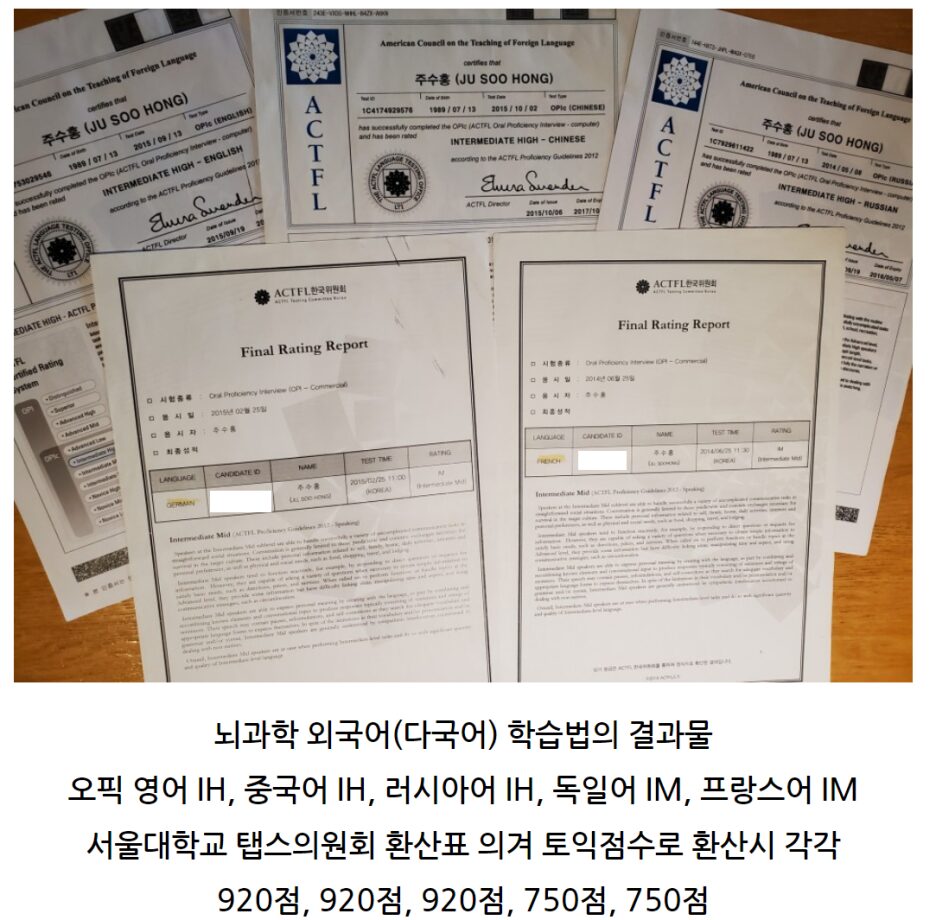

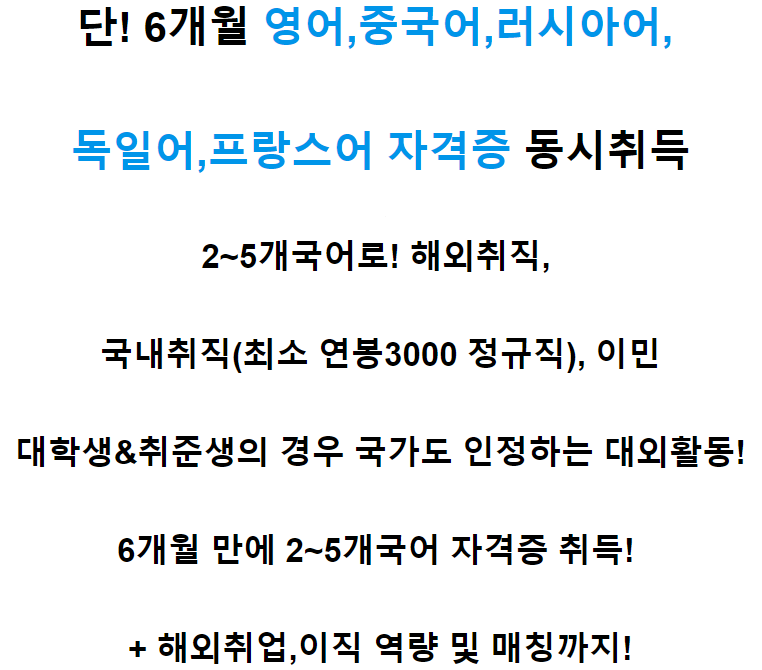

그런데 사실 오픽 IH 등급 영중러 취득까지 그런 방식으로는 도저히 할 수가 없었다.

오픽 시험 영중러 왜 했냐?

살다 보면 자의든 타의든 무언가를 해보기 마련이다. 친구의 권유 일 수도 있고, 아니면 이거 해보면 재미있겠다는 단순한 생각일 수도 있다. 타인 권유로 시작해서 미쳐버리는 경우도 있다. 늘 내가 빠져 버린 것들을 보면 권유 한 사람은 그쪽의 고인 물이 아닌데 그냥 가볍게 옆에서 던져 주는데 나 혼자 혼자 하면 빠져 버리는 경우가 많았다.

오픽 시험이 이랬다. 처음에는 그냥 가벼운 권유로 너 외국어로 말 잘 하지 한번 그거 봐봐라 그리고 점수를 한번 봐봐라. 그냥 실력 측정을 해 보라는 뜻에서 그런 게 있다는 것을 알려 줬는데 바로 그냥 언제 볼 수 있는지만 보고서는 등록을 해버렸다.

시작은 늘 가볍게 ‘한번 해 볼까?’로 시작이 된다. 그렇게 처음부터 오픽 IH까지는 언감생심 않았다. 물론 내심 나오면 쩔겠다는 단순한 마음으로 그게 뭔지도 알아보거나 그런 것도 없이 그냥 바로 다다음날 바로 달려갔다. 집에다가도 그냥 “시험 보고 올게요!” 던지고 집을 나섰다.

그리고 이틀에 나눠 오픽 시험을 봤다. 중국어도 보고, 영어도 보고, 노어도 봤다. 그런데 뭔가 그동안 외국인 친구들과 대화를 할 때와는 다른 쾌감을 느꼈다. 뭔가 피가 쭉쭉 솟아오르면서 철권을 할 때와는 또 다른 대결 게임을 하는 것과 같은 기분이 든다. 에바가 질문을 할 때 다음 질문은 어떤 질문을 할지 어떤 표현을 사용해서 어떻게 그 질문을 베어버릴지 인형 뽑기를 처음 하고 밤새 잠을 못 자고 다음날 문방구로 바로 또 달려갔던 그거였다. 게다가 점수도 나쁘지 않게 나왔다.

오픽 IH 탐내 보다!

오픽 IH 등급 표를 보고 한번 여기 꼭 찍어 보고 싶었다. 그런데 영중러를 여기까지 올려야 하는데 무엇을 해야 할지 몰랐다. 그런데 오픽 IH 수준은 의미가 매우 커 보였다. 거기다가 이과생이 여기까지 찍는다면 무언가 커다란 보상이 나를 기다리고 있을 것만 같았다.

놀라웠던 건 오픽 IH 영중러를 전공자들도 못 받을 때가 허다하고 통과를 하더라도 스크립트가 마르고 닳도록 보고 또 보고 하면서 겨우 나오는 점수라고 한다. 이럴 말들이 늘 자극제가 된다. 아무도 못한데, 최초래!, 지금까지 그 누구도 해내지 못했데! 등등 말이다.

그래 나는 과학자고 과학자의 피를 그대로 물려받았다. 오픽 시험도 이렇게 과학자적 연구 측면으로 접근을 하면 못할 게 없다. 두 가지 선택권이 있다. 오픽 프리토킹 찐 실력을 키울지 아니면 다른 사람들 하듯 할지 두 가지 중 하나를 골라야 했는데 실질적 구사력을 키워야 하기에 첫 번째를 택한다.

늘 첫 시작을 스케일이 남다르게 시작해서 남다르게 스케일 크게 끝을 낸다. 사실 처음에 나온 영중러 등급만으로 어떤 기업이든 이과였기에 채용 시 오픽 자격증을 제출하더라도 문제가 없었다. 오히려 잘 했다고 칭찬받을 정도였다. 그런데 프리토킹 오픽 IH와 영중러프독까지 찍어 주는 것은 그냥 말하기 신이 되는 과정이다.

못 해? 안 돼?오픽 연구해! 고인 물 되는 과정

인류는 물속의 풍경을 집에서도 즐기고 싶어 했다. 그렇게 인류 최초의 첫 어항이 프랑스에서 탄생을 한다. 처음에는 물을 계속 퍼 와다가 갈아 줘야 했지만 과학의 발달로 수중펌프와 여과 시스템의 발달하며 고인 물이 썩지 않게 그리고 관리는 편하게 굳이 물을 따로 가지러 가지 않아도 집에서도 즐길 수 있도록 개발된다. 오픽 IH 와 영중러 독프의 미지의 세계도 소유를 하기 위해서는 이런 발전과 개발 연구 과정이 필요하다.

나의 첫 오픽 시험이 이렇게 따로따로 오픽 IH 프리토킹으로 영중러를 위해 홍해 물과 대서양 물 등을 가져와서 계속 환수를 하여 고인 물이 썩지 않게 했다면 연구를 거듭할수록 굳이 그렇게 헛짓 하지 않고 내가 해수 어항과 민물 어항을 관리하는 과정과 정확히 일치한다. 아무래도 전공의 힘이 아닐까 싶다. 수족관에서도 물관리를 잘해서 늘 신기해하신다.

그렇게 고급 필터를 들여놓고, 여과 사이클을 일일이 공부하듯 (그렇다 취미도 공부를 한다.) 그러다 보면 집이 아래 영상처럼 된다. 그리고 내가 잡아든 오픽도 이렇게 프리토킹 말하기 사이클을 연구를 하고 필터에 해당되는 실력들을 차곡차곡 배치를 하여 쌓아간다. 내가 처음에 하듯 오픽 편견을 가지고 무식하게 하면 몸이 고생한다. 완벽한 시스템일 수록 갈아 줄 필요가 없다.

<!–>

–>

00:15

<!–>

720p

<!–>

–>

<!–>

-

720pHD –>

<!–>

-

480p–>

<!–>

-

360p–>

<!–>

-

270p–>

<!–>

-

144p–>

<!–>

–>

-

글자 크기

-

배경색

-

0.5x

-

1.0x (기본)

-

1.5x

-

2.0x

고화질 재생이 가능한 영상입니다.

설정에서 해상도를 변경해보세요.

SE-TEXT { –>독보적인

나는 과학을 전공한 것에 대해 1도 후회가 없다. 오히려 비전공자가 오픽으로 영중러독프를 전부 다 했다는 게 더 큰 도움이 되었다. 나라에서 장관 임명 시 그 조직에서 일을 사람을 올리는 게 아니라 ‘너는 누구세요?’라고 질문할 정도로 전혀 무관한 사람을 올린다. 거기에는 이유가 있다. 사고 판단의 유연성 때문인데 오픽 성공도 다른 전공이었기에 우물 안 개구리가 아닌 분명히 원하는 오픽 결과를 효율적으로 낼 수 있을 거리는 아이디어로부터 그것을 실행하고 사고 판단 연구하여 오픽 IH까지 온건 비전공자였기 때문에 가능했다.

그리고 독보적인 존재가 되었다. 오픽 성적표를 보고 면접 시 절대로 왜 점수가 신발 사이즈냐? 아니면 겨우 이것밖에 못했냐는 질문 자체를 원천 차단하고, 오히려 면접 시 내 분야를 적용하여 목표를 쟁취한 스토리가 되어 가산점으로 다가왔다. 어학 시험 볼 필요 없다? 공부는 과정이 중요하기 때문이다? 그런데 사회는 미리 내가 예상했듯 이 A4용지가 없으면 관심조차 주지 않는다.