어느 순간 외국어 자체가 대한민국의 취업 스펙에 있어서 권력이 되었다. 학점이 보통 3.0이 넘는다는 가정 하에 외국어 점수가 높으면 학점이 낮더라도 우선 영어 하나만이 아닌 적어도 한국어를 제외하고 3개국어 이상을 하게 될 경우 옆에 있는 다른 지원자마저 기가 죽는다. 그러면서 열심히 했는데도 외국어 자격증 점수가 높거나 다국어 자격증을 취득 한 사람 옆에 있으면 면접 병풍이 됨을 느낀다.

언제부터 이렇게 된 걸까? 때는 바야흐로 2010년 정도 떼부터 같다. 그때부터 사실 영어 외국어 점수는 기본적으로 그냥 가져야 하고 또 거기다 중국어 점수까지 깔아 줘야 아 외국어 공부를 조금 했네!라는 인식이 있었다. 그때부터 말하기 즉 스피킹이 파워라는 인식이 퍼지게 되면서 본격적으로 외국어 전쟁이 시작되었다.

이때부터 사실 가장 피를 많이 본건 중어중문학과이다. 구 HSK에서 신 HSK로 넘어오게 되면서 헬 파티가 열렸다. 일명 취업난에도 견딘다고 하는 전기, 화학, 기계 전공자 들도 영어와 중국어는 그냥 베이스로 까는 친구들이 많이 생겨나기 시작했다.

그러다 보니 기업 입장에서는 중어중문과 나와서 HSK4급도 취득하지 못한 친구를 뽑느니 전기, 화학, 기계를 전공한 영어, 중국어 고득점자를 뽑는 것을 선호하기 시작했다.

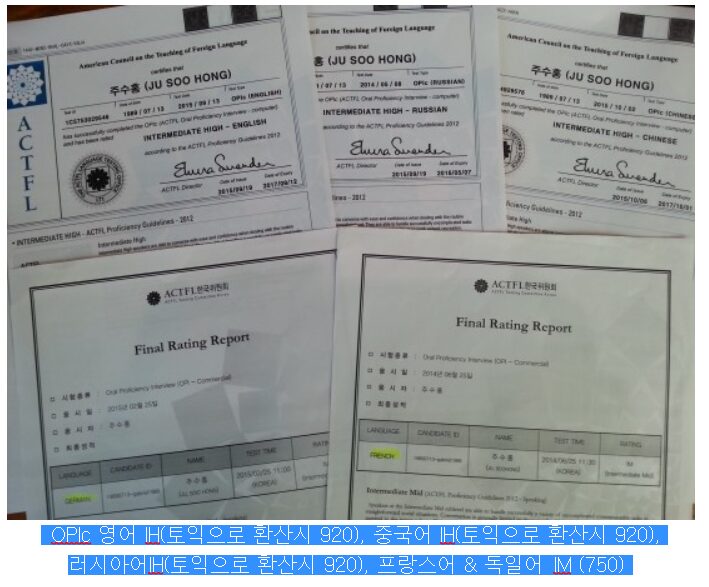

나는 정말 다행인 게 이 흐름을 8년 전에 먼저 읽었다. 그래서 5개국어 성적을 내기 위해 새벽에 일어나서 남들 중국어 점수 하나 만들 때 다섯 가지를 돌리는 덕에 힘이 들었지만 모두 성적을 냈다. 그 흐름은 매우 직관적이었다. 우선 내가 만약 지금 이대로의 스펙대로 졸업하면 어떨지를 생각했는데 정말 끔찍했다. 그도 그럴 것이 지방대 스펙이다 보니 그냥 너의 스펙 등급은 F 등급! 그냥 나의 대학생활을 송두리째 부정을 당하는 느낌이 들었다.

그리고 생각을 했다. 만약 취업난이라면 상황은 더 심각했을 것이다. 그래서 생각한데 이왕 학벌도 안 좋고 지방대 나왔는데 하고 싶은 것에 그냥 돌아 미쳐 보자! 그냥 어차피 망한 거 그냥 내가 하고 싶은 것에 모두 올인을 해보자였다. 그래서 외국어 공부를 미친 듯이 했다.

이전에 사주팔자를 만든 사람이 이런 말을 했다고 했다. 너무 간절하고 신념과 노력을 가지고 하면 운명도 비켜 간다고 했다. 그렇다. 숙명의 고리(나는 왜 금수저 부모님을 못 만났을까? 부모님을 바꿀 수는 없다) 피하거나 끊어 낼 수는 없지만 운명은 바꿀 수 있다. 그 당시 나의 뇌구조를 그리면 99%가 그냥 외국어에 올인을 하고 그러면서 대학교 학점은 우선 3점은 넘기자 이거였다.

그러고는 내 스펙이 모두 완성이 되자 그때부터 사람들의 부러움을 받기 시작했다. 국제 콘퍼런스에서 러시아, 프랑스 친구들과 러시아어와 프랑스어로 이야기를 하는데 “아 저 사람을 어떻게 이겨! 완전 물 만난 고기네!” 이런 소리를 들었다. 그냥 문과생들에게는 위협이 되었나 보다.

학과 내에서도 변종 같은 분위기가 되었다. 항상 저 선배는 어떻게 저걸 다하지? 이런 분위기였다. 무엇이든 변종이 가장 무섭고, 독하고, 살아남는데 가장 특화되어있다. 이렇게 하니 나 스스로가 변하기 시작했다. 내가 할 수 있는 모든 것들을 다 해냈기에 더 이상 뭘 더 해놓을 걸 같은 후회라는 자체가 없었다. 졸업할 때도 A4 종이 한 장에 다 들어가지도 않는 이력서를 보며 말했다. 이 이상 더 뭘 어떻게 해!