자의이던 부모님에 의한 타의이던 이중언어를 구사하는 사람들이 많다. 나 역시 비브라늄 수저여서 어릴 때부터 영유를 다니고 중학생 때 미국으로 유학을 갔다면 좋았겠지만 나는 내가 자의로 외국을 나가기 전까지 고등학교 수학여행을 일본으로 가본 적 밖에 없었다.

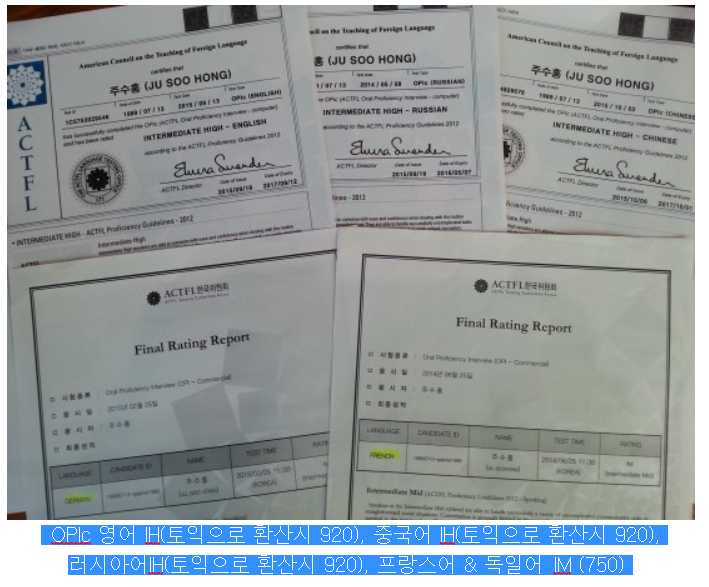

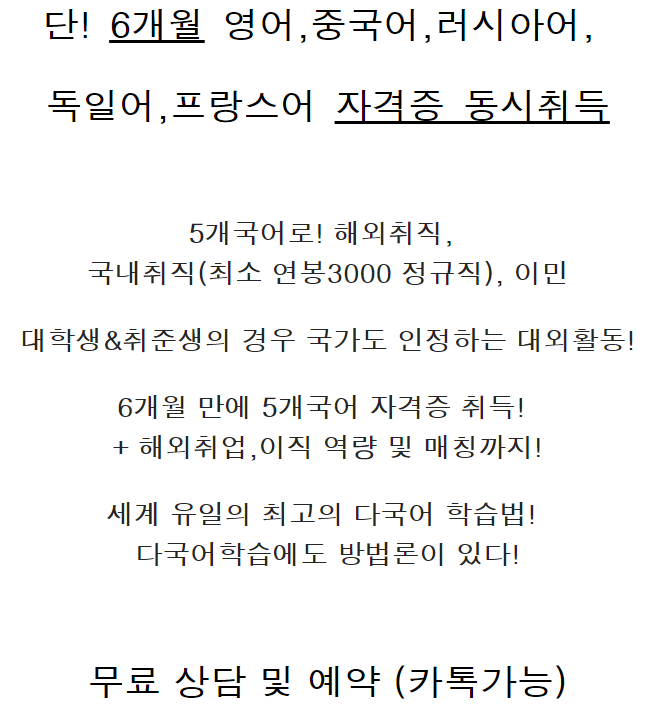

그런데 항상 이중언어 사용이나 다국어 구사에 있어서 욕망을 가지고 있었다. 그래서 장인 정신으로 한 땀 한 땀 베우고 외국어 중에 가장 문학 다음 어렵다는 화법으로 승부를 봐서 영어와 러시아어, 그 외 3개 국어를 구사하고 자격증 다 따버리는데 이르렀다.

그러면서 내가 관과 한 것들이 있었다. 바로 이중언어나 다국어를 하게 되면 얻게 되는 새로운 능력들에 대해서는 전혀 생각을 하지 않았다는 것이다. 본질적인 능력 말이다. 내가 욕망하고 하고 싶었던 것은 단지 외화 드라마를 볼 때 주인공들이나 센 캐릭터들이 외국어를 구사해서 정말 멋있게 미션을 성공하는 그 모습에만 집중을 한 것이다.

즉, 나는 표면적인 부분이 단지 멋있다는 이유 하나 만으로 공부를 한 거다. 마치 한 아이가 엄마랑 아빠 따라서 비행기를 탔는데 기장님이 멋지게 유니폼을 입고 캐리어를 끌고 보안 체크리스트를 들고 “고마워요!”라는 말을 하며 멋있게 기내에 들어가는 모습을 보고 “와! 멋있다. 나도 항공기 조종사가 되겠어! 작심을 하고 정말 항공기 조종사가 된 것과 같은 것이다.

즉, 내가 5개국어를 구사해서 말하고 즐기고 친구들을 사귀고 업무에 쓰면서 좋아하는 표면적인 현상들 외에 그게 어떻게 구조들을 가지고 돌아가는지에 대해 심도 있게 연구를 안 한 것이다. 어떻게 하면 영어를 구사하게 할 수 있는지, 어떻게 하면 러시아어를 구사할 수 있는지에 대한 영어 뇌과학, 러시아어 뇌과학 등에 대한 연구를 했지, 모두 다 만들어 놓고 나니 표면적인 것들 외에 그 외국어들 간의 내면적인 공통점 차이점 그리고 그 순서들에 대해 연구를 한 적이 없다는 것이다.

마치 이런 것이라 보면 된다. 핸드폰을 만드는데 연금술 마냥 재료를 모아서 노력으로 펑! 하고 만들었는데 마치 5G 기술이 어떻게 작동하는지는 모르는 것이다. 이걸 메타인지라고 한다. 익숙한 것을 매우 잘 안다고 착각하는 것이다. 여러분이 TV가 고장 나서 내가 이 TV를 너무 잘 알아서 뜯어보면 고칠 수 있을 것 같아 뜯자마자 답이 없다는 것을 알아차리는 것과 같다.

늘 옆에 있고 늘 함께 가지고 다니는 능력이기 때문에 그렇다. 항공기 조종사가 항공기를 조종하는 법 및 이론 등을 알고 있을 수 있지만 모든 3만 개나 되는 비행기 부품이 어떻게 만들어지며, 각각의 3만 개의 부품이 어떻게 작동을 하는지 모르듯 말이다.

하루는 내 친구가 나에게 말했다. 만약에 네가 개 사진을 보면 넌 다 그걸 외국어로 하나하나 단어가 다 떠올라? 이 질문을 하고 나서 내가 이중언어를 넘어선 다중언어를 구사하는데 어떻게 개를 바라보는지를 생각을 해 봤다.

여기 개 한 마리가 있다.!

그런데 신기한 것은 이 개를 보면 개가 아닌

귀엽다가 떠오른다.

한국어

개

영어

a dog

중국어

狗

[gou3성]

러시아어

собака

[싸바까]

독일어

ein Hund

프랑스어

un chien

절대 이렇게 순서대로 머릿속에서 하나하나 순차적으로 머릿속에서 떠오르는 게 아니라는 것이다. 이런 단어를 코드라고 말할 때, 한 마리의 개 사진을 보고 바로 “개”만 생각이 나지 이 모든 코드들이 동시다발적으로 머릿속에 떠오르는 게 아니다.

구조언어학의 아버지 소쉬르의 경우 언어가 있기에 사물이 있다고 했다. 이걸 이해하려면 먼저 그가 주장한 랑그와 파롤을 알아야 한다. 랑그의 경우 사람들이 사회적으로 정해둔 언어의 체계와 규칙을 말하고 파롤을 그냥 터진 입으로 말을 하는 행위 자체를 말한다.

랑그와 파롤

소쉬르

파롤은 그냥 입이 있으면 가능하다 그냥 터진 입으로 말을 하는 것이다. 누구나 발성기관 그리고 청각기관에 문제가 없고 교육을 받고 있다면 발화는 가능하다. 내 조카 3살짜리도 말을 할 수 있고 나도 말을 할 수 있고, 앵커도 말을 한다. 그러나 이 수준이 다 같은 언어 체계와 수준이 아니라는 것이다.

앵커들이 나보다 더 높은 수준의 한국어를 구사한다. 이러한 구조와 체계들을 랑그라고 하는 것이다. 내 조카와 나 대한민국 최고의 앵커가 있다고 하자 이 셋은 모두 말할 수 있다. 그런데 그 수준과 화법은 모두 다 다르다. 그 화법 수준의 척도는 사회가 규범 한 체계인 것이다.

더 자세히 예를 들어 보면 이 셋이서 같이 손잡고 국정감사를 받는다고 가정하자. 우리 조카는 3살이니 울면서 “나 안 해 ㅜㅜ 이거 안 할 거야. 싫어!”라고 할 것이다. 나의 경우 “이 부분에 대해서 다시 한번 고려해 보고 숙지하도록 하겠습니다.” 앵커의 경우 “네, 맞습니다. 그런데 말입니다. 해당 사안의 경우 미시적인 몇몇의 사례들을 가지고 일반화하셨다고 말할 수 있습니다” 이렇게 말할 것이다.

당신이 미슐랭 레스토랑에서 품위 있게 식사를 하고 “정말 여기 스떽크가 마이야르 반응이 잘 이루어졌네요. 대단해요”라고 한다면 이건 “랑그” 집에 오자마자 동생에게 “야! 라면 끓여 아 놔 그 걸 누구 배를 채우라고 그렇게 내놓는데! 아주 배가 등 가죽에 붙겠어 아주 죽겠어, 야! 다섯 개 끓여 아놔” 이건 파롤인 것이다.

그리고 나오는 개념이 개를 보았을 때 이 개라는 문자가 기표가 된다. 이는 두 가지 뜻을 가지게 된다. 개인적인 의미와 사회에서 정한 것과, 나에게 거의 개의 의미이다. 이게 무슨 뜻이냐면 러시아어로 “마리 이번 나” 가 있다. 사람 이름이다. 그런데 은어로써 우리나라에서 절대로 손을 데면 큰일 나는 약초의 의미이기도 하다.

소쉬르는 이를 “개”라는 단어가 존재를 하기에 실제 개가 있다는 것이다. 사람들이 사회적 약속으로 “개”를 고양이를 지칭하지 않고 개를 지칭하기로 약속이 된 것이다. 그래서 내가 러시아어 공부를 할 때도 그랬고, 영어 공부를 할 때도, 그리고 지금도 개 사진을 보면 그냥 개 이지 이 코드들이 동시다발적으로 올라오는 게 아니라는 것이다.

그럼 어떻게 되느냐? 내가 러시아어 공부로 러시아어가 방언 터지듯 나오고 나서, 카자흐스탄 친구들 8명 사이에서 떠들고 있을 때가 있었다. 그러자 그중 카자흐스탄 친구 중 한 명이 나에게 와서 인종차별적 발언을 했다. 러시아어로 “야? 진짜 너네 한국에서 개고기 먹냐? 먹을 게 없냐?” 그러자 모든 친구들이 얼어붙었다. 물론 궁금할 수 있다. 그럴 때는 정중하게 내가 정말 몰라서 너희 문화를 알고 싶어서 그런데 질문 하나 해도 될까? 가 정상적인 워딩이다.

카자흐스탄 친구들도 그게 얼마나 이것 자체가 무례한 발언인지 알고 있었기에 다들 내 눈치와 내가 무슨 말을 할지 신경을 곤두세우고 나를 바라봤다. 내가 러시아어로 말했다.(나도 개를 키운다.). “너 혹시 강아지 키우니?” 그러자 그 친구가 나에게 “어 키워 왜?” 그리고 내가 말했다.

“그럼 그 개 데리고 와 내가 아주 맛있게 요리해 줄게” 그러자 카자흐스탄 친구들이 배꼽을 잡고 웃기 시작을 했다. 그러자 그 친구 표정이 일 그러 지기 시작 “걱정 마 정말 맛있게 요리해 줄게, 너무나도 맛있을 거야 그래서 넌 나에게 매일 개고기를 요리해달라고 빌게 될 거야!” 그러자 내 카자흐스탄 친구 몇몇은 배를 잡고 바닥에 주저앉았다. 그 말을 한 친구는 얼굴이 울그락붉으락 해졌다.

이런 일이 있었는데 내가 의도적으로 개라는 단어를 러시아어로 생각해서 실험한 게 아닌 뇌과학적으로 영어랑 러시아어로 개를 말해 본 경험이라는 데이터 베이스를 꺼내 보면, 이처럼 나는 개를 보고 개라고 지칭을 한 게 하니라 개라는 단어가 머릿속에 있었고, 이걸 가지고 문장을 만들어서 말을 한 것이다.

이때 내 머릿속에서는 개라는 단어를 가지고 와서 말을 했지 강아지 사진이 아니었다. 그리고 나는 성인이 되고 나서 외국어 공부를 한 것이라 그럴 수 있지만 영어로 말을 할 때와 중국어로 말을 할 때, 러시아어로 할 때, 등 구사하고 있는 외국어를 바꿀 때 그 문맥에 맞게 단어를 가지고 온다.

즉 한국어로 개라는 단어를 주고 이걸 내가 하는 단어로 다 말해 보라고 한다면 하나씩 말을 할 수 있지만 조금 부자연스러움이 느껴진다. 이 이유는 끝말잇기 하는 기분이기 때문이다. 과일의 종류로만 끝말잇기 하기. 물론할 수는 있다 우리는 한국어 원어민이니까. 그런데 생각을 하는 데 시간이 걸린다.

하지만 우리가 마트에서 파는 과일들 중 딸기가 있어서 시식을 했는데 너무 달고 맛있다고 해서 이걸 어머니한테 말하려 하는데 딸기라는 단어가 생각이 안 나는 건 아니다. 이처럼 나의 경우 다중언어 구사자이지만 사진 하나 달랑 보고 그 코드가 다 머릿속에 도배가 되는건 아니다.